仙境路口

作品仙境路口是以2018年发生在中国泉州海边的海上油污泄漏事件为创作背景,利用真菌降解(mycoremediation)油污的生物技术作为创作基础。将可吸附、降解油污,并且耐海盐的牡蛎菇(Pleurotus ostreatus)做成一艘小船,让当地渔民驾驶着它划过事发的海面,让蘑菇船静静的吸附着、净化着。一叶扁舟与海面上连绵石化厂的强烈对比下,让菌丝船所具有的净化力显得无比微不足道,但也正是明知徒劳而为之让作品显示出了一种坚韧的态度,人与非人共同回应着庞大系统的侵袭。

该事故是油港与渔港之间的矛盾,由于两个港口距离不过几百米,所以当油港灌油的管道出现疏漏时,油污在非常短的时间便扩散到了渔港。同时,渔港前铺设的鱼排区也不免劫难,略带腐蚀性的油污将泡沫腐蚀-渔船与鱼排都依靠泡沫漂浮。这使得鱼排区的纷纷沉降,甚至住在渔排上的渔民还跳下海试图清理油污。渔民的损失惨重,强烈的油污气味萦绕在村里,让人喘不过气也睁不开眼。在随后的几天里,救援队将海港边还漂浮着的油污用物理吸附的方式处理干净,剩下的就让其随洋流飘走。

虽然是以一件非常具体的事件为背景,但作品却不仅针对这次事件展开论述。因为它只是工业系统中一次非常“寻常的漏洞”,在大洋各处都时时都在发生着,在过去发生过,在未来也并不会少。所以如何在这次事故中找到可以窥见在系统阴霾下人的处境,以及思考其间的关系是该作品的重点。而对于如此复杂的议题,菌菇成为巧妙的切入媒介。它看似轻巧又无厘头,但也正因为如此让它能以轻盈应对沉重。

在众人的眼里,菌菇除了以emoji的图像出现在我们面前,更多的就是作为一道菜而存在。但美国真菌学家Paul Stamets将真菌作为拯救世界的办法在研究[1],菌菇的菌丝可以穿透孔隙并相互连接,菌丝的酶可以消化树木、降解原油、分解岩石。更重要的是,他找到一种可以降解原油并耐海盐的菌种。“真菌有着优秀的复杂有机分子分解能力。例如牡蛎菇(Pleurotus ostreatus),可以分解构成石油的碳氢化合物,将其变为自身可用的糖类,进而成功地清理被石油污染的土壤。而宇宙中含有丰富的碳氢化合物”Paul Stamets说。[2]并且他也用制作“平菇管道”的方式帮助美国海岸警卫队处理墨西哥海湾的油污问题,那些菌包们吸收着、降解着,并生长出了菇蕾。

了解到Stamets的研究时,也正是在油轮泄漏事件发生的同期。那些成条飘浮在海面上的菌包就像一艘小船一样,与事件中渔船、油轮形成了一种微妙的对应。这三艘迥异的船好似工业机器、人与非人的化身,它们之间的关系让我看见了超越人与自然二元对立的状态,也看见了在生态困境中可行的路径。于是我带着这些思考去往事发地,希望收获更多讯息,也希望通过了解现场去戳破既定的偏见和浪漫的幻想。

2018.12.26

在犹豫了半个月后,我还是决定去要看一看,凭借着拼凑的信息,我便买票出发了。这是一个从城区还要乘坐2个多小时的大巴才能达到的海边县城,大巴司机乐呵呵的介绍道:“那可是个好地方,天蓝水清,老人家都很长寿。”

在县城的客运站下车后,我发现落脚点离附近的渔港还有10多公里。找不到出行的工具,于是我决定步行去往沿海的方向,虽然这是非常蠢笨的方式,但也正是这样才让我更深刻的看到了沿路真正的面貌。

从小镇往外,商铺与住房越来越少,山野中的油管逐渐变多,从远处骑着小电瓶涌来的人潮也越来越多,这应该是油厂上班的职工们。一条笔直的柏油路通向海边,石化厂密密麻麻矗立在路两旁,一望无际。天色逐渐暗淡,我来到海边的其中一处渔村,在路过无数管道后终于又见到了人烟。不记得走了多久,当我真的到达海岸边的时候,天色已暗,黑漆漆的海面上只有岛中灯塔的一束光线在移动,剩下的只有空气中海水的咸腥味,其中还夹杂着浓浓的油味。海岸边除了稀稀拉拉几艘渔船,就是成堆的泡沫,这些泡沫好像都被腐蚀了,各个都被消融得奇形怪状。当靠近这些泡沫时,一股巨大的刺鼻气味像打在了我的鼻子上,呛得我喘不上气。

在回住处的路上,黑暗中的石化厂变成了另一副模样,高耸的烟囱喷着火焰,一个接着一个。偏远的街道有些连路灯都是坏的,连绵的火焰照亮了天空,这幅景象着实让久居城市的我感到震撼。加之二十多公里的行走,我的关节已经摩擦得疼痛不已,这份身体的不适与视觉的震撼让我对这个夜晚记忆深刻。

2018.12.29

这几天都在村里乱转着,采集了很多样本,由于太重实在带不走,所以去村口的快递站询问邮寄的服务。在这我遇见了肖大哥,一位在之后协助我完成作品的重要人士。肖大哥是一位精瘦、热情的本村青年,他在帮我打包完样品后,用电动三轮捎着我沿着海边往镇子上开去。沿海的一路都是巨大的油罐,我则借机与他聊起渔港油污泄漏的事情,他很愤慨,也很无奈。他说村里像他们这种还留在本地工作的年轻人不多,事发后他们也很想在各种网络平台来为家乡发声,但是太难了。后来又谈及迁移渔村来解决石化工厂和渔业冲突的事情,他说渔村已经在这几百年了,而石化厂也只是在他小时候才开始建起来。在肖大哥成长的几十年间,石化工厂和渔业的冲突一直存在,环境问题亦然。他时常思考要不要离开,因为身边的兄长亲戚总有患癌离去的案例——这与我在大巴司机口中听到的“长寿村”相去甚远。但是他又说道:“可是家在这,在外头无依无靠,能去哪呢?”

在那个渔港,我看见了两个时空的对仗。已经存在百年的渔村被落地不到30年的工厂碾着走,古老的生活方式被工业机器压缩在夹缝之中。当得知泄漏事件发生后渔村迁移的进程被加快之后,我更深深感觉到人与非人共同的无家可归。对于这片海,村民们对海港朴素的感情建立在世代与潮汐、鱼群相处的肉身体验中。而从规划图中降落的工厂,从业者是如何看待这片海洋,是否只是图纸上一个港口的符号?

马克斯韦伯(Max Weber,1864—1920)认为现代性在一定程度上表现为人控制自然的力量。但此间的人指的是谁?自然指的又是什么?而控制又要如何界定?在抽象的人类泛指里,具体的个人是否还存在?作为微小的个体,还是掌握控制权力机器的那一方吗?我想此时并不是人与自然的对弈,而是工业系统将人与非人席卷、吞噬。看似被全面掌控的结构,却也会因为系统中的漏洞和连锁反应,让其进入一个极其不确定的状态。所以人如何在这套人造的庞大系统中自救,联合他人,或非人?

拉图尔称我们不仅要构建一个人与非人实体共存的世界,并且需要建立人与非人相合作的世界。具体在他的“行动者-网络理论”(Actor-Network Theory,即ANT)中,行动者可以是非人类——例如技术元件、机器、动物和微生物——和人类。而像微生物和贝类这样的非人生物和人类一样,具有行动的能力与利益。行动者间是一种相互认同、相互承认、相互依存又相互影响的关系。所以当菌丝也作为其中一个行动者,它独特的适应性以及与种间的关系都会提供跟多超越人类的视野。[3]

2019.3.28

我用带回的污染底泥作为原料,将它和蘑菇不同的基料搭配,以测试菌丝的耐受反应。在漫长的等待和测试中,蘑菇的菌丝终于在天气回暖后开始在实验基料上生长。不同的样本生长情况不一样,有的菌丝长得旺,有的菌丝很微弱,但随着时间的递进,它们大部分都健康的活了下来。我看着它们在培养皿中开出一朵朵菇芽,又腐败死去,而小虫忙着啃噬着。

这一景象不经让我想到Paul在分享他关于真菌降解研究中有一段非常动人话,他说:“用物理介入、化学介入和生物介入三种不同处理方式的土堆有着不同的结果,化学介入的土堆开始发臭,物理介入的土堆死寂沉沉,而植入蘑菇的土堆重新长出来植物。这是因为菌丝降解油污后长出蘑菇,蘑菇招惹了昆虫来蚕食,昆虫吸引了鸟类,而鸟则会带来种子,这让土堆重新变得生机勃勃。所有加入进来的生命都会帮助这块土壤的修复进程。”[1]

真菌降解打开种间合作的链条,它让污染物变成更小的分子,转化成一朵朵肉感的果实,让昆虫、鸟类、种子、动物等等接踵而来。这或许就是生态系统中相互关联的链条,而这些关联性在人类生活中也许就体现在渔港泄油后,70公里外的城区居民也能在菜场买来的蛤蜊里吃出呛辣的异味。

2019.4.17

完成真菌降解实验后,我便再一次回到泉港。深感这次无法独自完成工作,所以首先想到的就是去找肖大哥,向他表明自己的意图,介绍蘑菇的降解功能,并希望能获得他的帮助。其实已经做好了被拒绝或被阻挠的心理,因为在这之前已经有其他当地的朋友劝阻我。但出乎意料的是,肖大哥说:“我不太理解你到底要干嘛,但你放心,我会全力协助你。听起来这个蘑菇降解确实是个方法,也许你可以把它告诉给更多人,这样我们也能为家乡做些力所能及所点事情。”对于他如此爽快的回复,我即惊喜又感慨,我只是一个外地来的不速之客,对他们的遭遇知之甚浅,但他却觉得我可能会是他对家乡表达关切的一个出口,愿意相信我,帮助我。

2019.4.20

在这几天,他不断带我去见能帮上忙的朋友,帮我拍摄的青年团队,还有提供空房让我养蘑菇的朋友。我们几乎天天都在一起想办法,找可以下海的入口,了解海洋潮汐的规律,决定下海的时间,寻找可以划蘑菇船的渔民等等。这些都是我不了解的,尤其作为内陆人,我对船的想象就是那条细细长长的小木船。而老渔民告诉我,这种河里的船在海上不管用,他们的船体量都很大,而且停在深水域,在岸边通往深水区的路程则需要更小的渡船,渡船是方型的泡沫垫,也就是之前在岸边看见的那些白色泡沫。虽然白色泡沫很像生长完的菌丝皮,但这些常识的修正帮助我不断推翻最初的设想。

2019.4.27

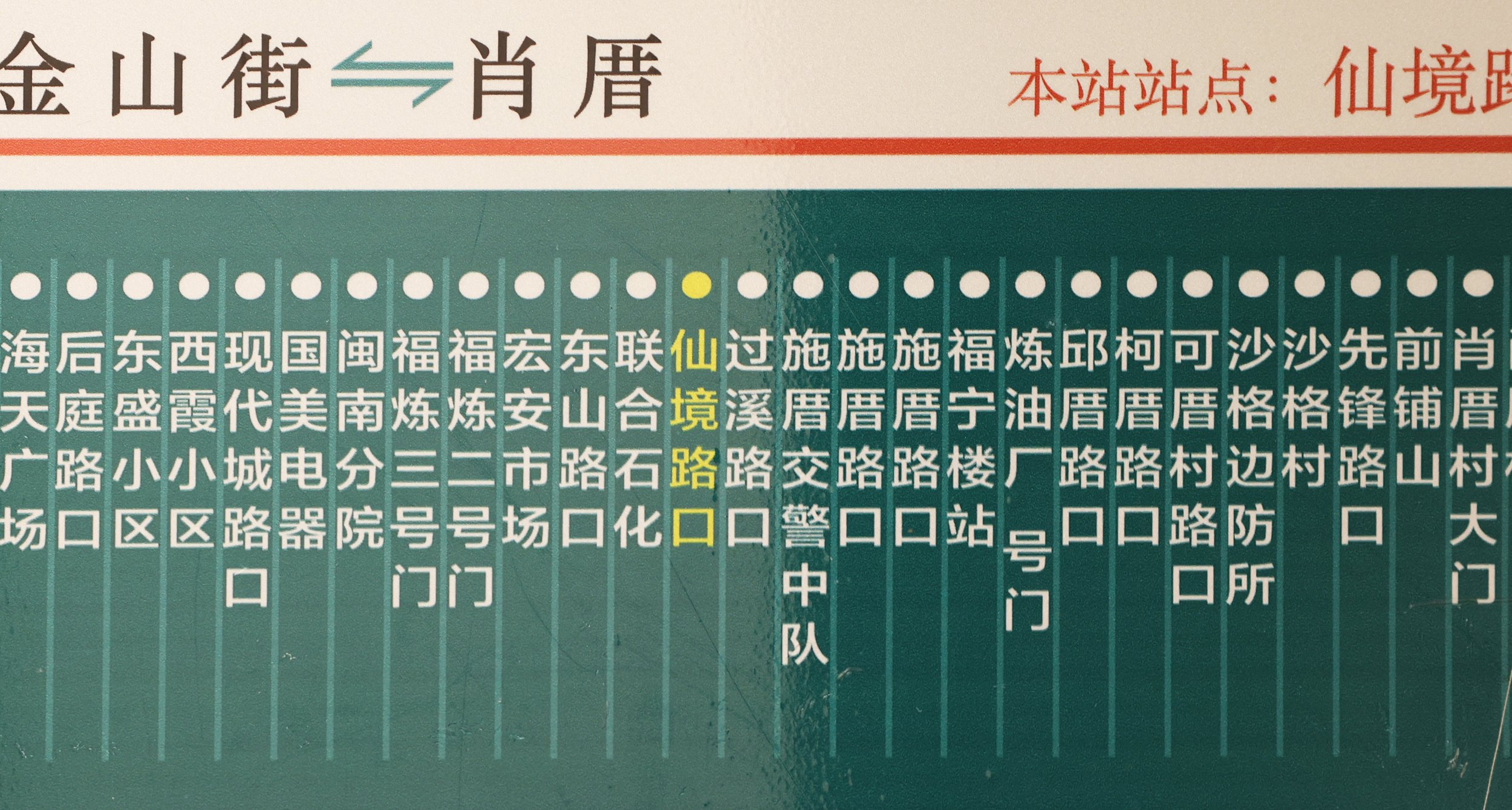

结束拍摄后,在小旅馆回忆着这一切,犹如一场梦。从第一次到泉港的忐忑,到如今仿佛发生在一瞬。在离开的清早,我坐在公交站下等待去往客运站的公交,由于等待的时间太过漫长,我便靠阅读公交站牌上的站点名称来打发时间——即使我调研期间每天都从这坐车,但我并未认真读过站牌上的文字。读着读着,忽然在站牌中间看见“仙境路口站”几个字,再看仙境路口站的两侧,皆是炼油厂和石化厂的站点。那瞬间,真的有被电流击中的感觉,通往仙境的路口的通道被石化工厂占据,也许这便是现实中戏剧矛盾的缩影。

我想仙境路口是一个站点的名字,但它也是向我们的提问。我们对乌托邦的幻想是否能成真?现实已被夹击,我们将通向何处?如拉图尔在《着陆何处》(Où atterrir — comment s'orienter en politique)中谈及的,我们这些现代人所生活的世界是悬在空中的…地球未来的发展取决于共同身处于行动者网络之中的人类与万物如何进入网络、如何做出具体的决策。那么,我们将面对一个怎样的未来:我们要在何处着陆?[4]

[1] Stamets, Paul. “6 Ways Mushrooms Can Save the World.” TED Talk, March, 2008.

[2]Stamets, Paul. Mycelium Running. Berkeley: Ten Speed Press, 2005.

[3]大卫·英格里斯 克里斯托弗·索普. 社会理论的邀请. 何蓉 刘洋 译. 商务印书馆,2022

[4]布鲁诺·拉图尔.着陆何处. 陈荣泰,武啟鸿译. 群学出版社,2020.